DATENANALYSE - «Das ging überraschend schnell»: Eine KOF-Studie zeigt erstmals, wie Chat-GPT den Schweizer Arbeitsmarkt umkrempelt

Bis vor ein paar Monaten arbeitete Caterina Weber in der IT-Abteilung einer internationalen Firma mit Sitz in der Schweiz als Data Analyst. Sie leitete ein kleines Team und entwickelte Systeme, mit denen man Verkaufsdaten ordnen und Trends beim Kundenverhalten auswerten kann.

NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.

Bitte passen Sie die Einstellungen an.

Im Juni kam die Nachricht: Fast das gesamte Team wird eingespart, der Rest der Aufgaben ins europäische Ausland verlagert. Das System, an dem Weber und ihre Kollegen arbeiteten, soll eingestampft werden. Weber vermutet, dass es durch generative KI ersetzt wird.

Für die Datenspezialistin war das ein Schlag. Aber sie ahnte schon länger, dass etwas im Gange war. Bereits im vergangenen Jahr sei die Hälfte der IT-Abteilung in Zürich entlassen worden. Seither habe sie jeden Tag befürchtet, sie könnte die Nächste sein. Ein Jahr später war es so weit. Mittlerweile haben laut Weber etwa 80 Prozent der IT-Mitarbeitenden in der Schweiz den Job verloren.

Weber heisst eigentlich anders. Doch weil sie derzeit auf Stellensuche ist, möchte sie anonym bleiben. Ihre Geschichte ist kein Einzelfall. Neben Gesprächen in der Branche zeigt eine neue Studie des KOF-Instituts der ETH Zürich, die der «NZZ am Sonntag» exklusiv vorliegt: Der Schweizer Arbeitsmarkt ist im Umbruch – nicht nur in der IT-Branche. Erstmals lässt sich an den Daten zeigen: Die Veränderungen fallen mit der Einführung von Chat-GPT zusammen.

Vom sicheren Job zur unsicheren Beschäftigung

Michael Siegenthaler leitet die Forschungsgruppe Arbeitsmarkt am KOF-Institut. Er sagt: «Wir sehen, dass Berufe, die bisher als geschützt galten vor Digitalisierung und Automatisierung, unsicherer geworden sind. Und zwar seit der Einführung und weltweiten Verbreitung von generativer KI.»

Ein Job in der IT galt beispielsweise lange als sichere Berufswahl. Junge Menschen bekamen zu hören: Wer eine technologische Ausbildung macht, wird später keine Probleme haben, eine Stelle mit gutem Gehalt zu finden. Das gilt heute nur noch bedingt.

Die Arbeitslosigkeit in der IT steigt. Während im September 2022 erst rund 1700 Personen dieser Branche arbeitslos gemeldet waren, sind es in diesem Jahr mit etwa 4000 mehr als doppelt so viele. In kaum einem anderen Bereich ist die Arbeitslosigkeit so stark gestiegen. Zählt man auch Stellensuchende hinzu, die sich weiterbilden oder umschulen lassen, steigt die Gesamtzahl auf rund 5500.

Gleichzeitig ist das Angebot an offenen IT-Stellen deutlich geschrumpft, wie Daten der Firma x28 AG zeigen. Das Unternehmen erhebt mehrmals täglich alle Stelleninserate, die auf Job-Portalen und Firmenwebsites in der Schweiz aufgeschaltet sind.

Nicht nur spezialisierte IT-Unternehmen bieten weniger Stellen an, sondern auch Betriebe anderer Branchen, die Informatiker beschäftigen. Laut dem Adecco Group Swiss Job Market Index ist die Zahl der Stelleninserate im ersten Halbjahr 2025 in keinem anderen Berufsfeld so stark gesunken wie in jenem der Informatikberufe.

Dass sich der Arbeitsmarkt bei IT- und Tech-Jobs verändert, beobachtet auch Klaus Fuchs. Er hat die Schweizer Personalvermittlungs-Firma Rockstar Recruiting mitgegründet, die IT-Fachkräfte an Techfirmen vermittelt. Fuchs sagt: «Vor ein paar Jahren noch konnten Programmierer und Softwareentwicklerinnen oft aus mehreren Jobangeboten aussuchen.» Heute arbeite mancher ehemalige Mitarbeiter einer internationalen Techfirma bei einem Schweizer KMU. Dort könne das Salär teilweise halb so hoch sein.

Grössere Konkurrenz um weniger Stellen

Vor der Corona-Pandemie war der Arbeitsmarkt in der IT-Branche mehrheitlich ausgeglichen. Wer eine Stelle suchte, fand sie auch. Im Laufe der Pandemie kam es zu einem Einstellungsboom. Firmen wollten ihre Digitalisierung vorantreiben und stellten fleissig IT-Kräfte ein. Irgendwann waren die Stellen besetzt, die Zahl der ausgeschriebenen IT-Jobs begann einzubrechen. Ein Teil des Abschwungs liesse sich also durch eine Marktkorrektur erklären.

Die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt könnte auch damit zusammenhängen, dass immer mehr Personen Informatik studieren. Bei der ETH schrieben sich dieses Jahr fast doppelt so viele Bachelorstudierende für das Informatikstudium ein wie noch 2014.

Welche Rolle spielt KI?

Neue Analysen des KOF-Instituts legen nahe: Generative KI selbst dürfte für den Umbruch auf dem Arbeitsmarkt mitverantwortlich sein. Bald, nachdem Chat-GPT Ende November 2022 auf den Markt gekommen war, wusste jeder: KI-Modelle schreiben nicht nur Zusammenfassungen oder E-Mails – sie können auch programmieren, Codes verbessern, Daten aufbereiten oder auswerten.

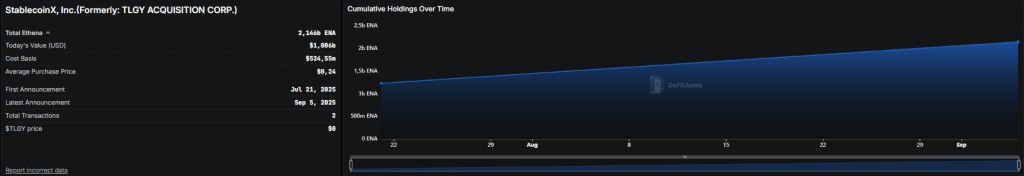

Jeremias Klaeui und Michael Siegenthaler vom KOF-Institut untersuchten, ob generative KI-Modelle Spuren auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hinterliessen. Sie fanden in zwei unterschiedlichen Datensätzen, die jeweils mehrheitlich den ganzen Schweizer Arbeitsmarkt abdecken, ähnliche Muster. Siegenthaler sagt: «Seit Ende 2022 sehen wir einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Berufen, die der KI stark ausgesetzt sind im Vergleich zu Berufen, die kaum betroffen sind.»

Dass sie in so kurzer Zeit einen so deutlichen Effekt sehen würden, überraschte Klaeui und Siegenthaler. Für die Studie unterteilten sie die Berufe gemäss einem Klassifikationsschema der Internationalen Arbeitsorganisation anhand ihrer Betroffenheit durch KI.

Programmierer oder Buchhalterinnen sind besonders betroffen

Programmierer, Web-Entwicklerinnen sowie Datenbankadministratoren gehören zu den Berufen, bei denen KI am meisten Zeit einsparen kann. Laut dem von den Forschern verwendeten Mass sind bis zu 95 Prozent der Aufgaben in diesen Berufen durch KI in der Hälfte der Zeit machbar. Siegenthaler nennt ein Beispiel: «Eine einfache Website hat man mit generativer KI heute innerhalb eines halben Tages gebaut. Vor ein paar Jahren dauerte das eine Woche.»

Zu den stark von KI betroffenen Berufen ausserhalb der IT gehören unter anderem Korrekturleser, Buchhalterinnen, Fachleute im Rechnungswesen oder Autorinnen. Sicher sind hingegen die Jobs von Hauswarten, Reinigungspersonal oder Küchenhilfen. Ihre Aufgaben kann KI derzeit kaum beschleunigen. Bei akademischen Berufen ist die Betroffenheit bei Zahnärztinnen, anderen Ärzten oder Psychologinnen vergleichsweise gering. Auch Anwälte gehören nicht zu den am stärksten betroffenen Akademikern.

Die Ergebnisse zeigen: Seit der Einführung von Chat-GPT hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt verändert – und sie tut es für einige Berufe zunehmend stärker als für andere.

Die Zahl der Stellensuchenden, die bei den Schweizer Arbeitsämtern registriert sind, stieg laut der KOF-Studie in stark KI-exponierten Berufen seit 2023 stärker an als in wenig exponierten Berufen. Bei Arbeitnehmenden in der Altersgruppe der 20- bis 49-Jährigen beträgt der Unterschied rund 27 Prozent, bei älteren etwas weniger.

Im Vergleich zu wenig von KI betroffenen Berufen nahm die Zahl der Stellensuchenden bei Anwendungsprogrammierern, Softwareentwicklerinnen sowie Systemanalytikern besonders stark zu. Aber auch bei Personalvermittlern und im Marketing findet die Studie einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Gleichzeitig ging die Zahl der Stellenausschreibungen in diesen Berufen ab 2023 signifikant stärker zurück als in wenig exponierten Berufen.

Die Analyse fokussiert auf Unterschiede in der Entwicklung zwischen den Berufsgruppen. Klaeui und Siegenthaler rechnen daher allgemeine Entwicklungen heraus, die alle Berufe gleich betreffen – wie etwa den generellen konjunkturellen Verlauf des Schweizer Arbeitsmarkts.

Die Studie zeigt, dass sich die Arbeitslosigkeit und die Zahl offener Stellen in unterschiedlich stark betroffenen Berufsgruppen vor der Einführung von Chat-GPT jahrelang ähnlich entwickelten. Erst gegen Ende 2022 verändern sich diese Muster. Das weist auf einen Zusammenhang mit den eingeführten KI-Modellen hin.

Laut Michael Siegenthaler liefert diese Analyse erste, relativ klare Hinweise darauf, dass generative KI in der Schweiz die Nachfrage nach einzelnen Berufen wie denjenigen von Programmierern oder Softwareentwicklerinnen verringert. Er sagt: «Das ging überraschend schnell. Wenn unsere Schätzungen stimmen, sprechen wir von ein paar tausend Arbeitslosen.»

Das bedeutet es für Betroffene

Dass sich der Arbeitsmarkt so schnell verändert, liegt laut Siegenthaler womöglich auch an der Geschwindigkeit, mit der sich generative KI verbreitet. Nach der Einführung des ersten Bürocomputers dauerte es Jahre bis Jahrzehnte, bis Firmen die nötige Infrastruktur aufgebaut, die Prozesse umgestellt und den Mitarbeitenden das nötige Wissen vermittelt hatten. «Chat-GPT kam auf den Markt und hatte kurz darauf Hunderte Millionen von Nutzern», sagt Siegenthaler.

Mit Sprachmodellen kann man chatten und sie dadurch einfach bedienen. Ausserdem sind sie in Programme von Microsoft oder Google integriert, die ihrerseits Milliarden von Nutzern haben. Das beschleunigt ihre Verbreitung.

Klaeui sagt, es könne durchaus sein, dass generative KI neue Stellen schaffe. Ihre Studie gehe dieser Frage in einer ersten Analyse nach, finde dafür aber keine Anzeichen, sagt er. Es brauche jedoch auch Zeit, bis Unternehmen ihre Prozesse angepasst hätten und die betroffenen Arbeitskräfte eine neue Tätigkeit übernehmen könnten. Diese positiven Auswirkungen würden in den Daten wenn, dann erst verzögert sichtbar. «Es kann gut sein, dass sich langfristig gesamtwirtschaftliche Effekte einstellen, von denen alle profitieren.»

Dass derzeit die Nachfrage nach KI-Spezialisten steigt, ist zumindest ein Hinweis darauf, dass neue Aufgaben entstehen, die zu neuen Jobs führen können. Das Weltwirtschaftsforum rechnet damit, dass wegen KI bis 2030 zwar weltweit 92 Millionen Stellen wegfallen – aber auch 170 Millionen neue Stellen entstehen. Das entspräche einem Zuwachs von 78 Millionen.

«Im Jahr 2000 genügte es, HTML zu kennen»

Was gilt nun aber unmittelbar für betroffene Arbeitnehmer wie IT-Fachleute?

Die Datenanalystin Caterina Weber wurde noch vor ein paar Jahren von einem Recruiter abgeworben. Sie erhielt damals immer wieder Angebote. Heute muss sie wie viele andere in der Branche nach einem Job suchen und Dutzende Bewerbungen schreiben.

Auf jede Stellenausschreibung kommen laut Weber über hundert Bewerbende. Firmen schauten nun nach einem 360-Grad-Profil – nach Personen, die Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen hätten. Was Weber dabei auffällt: Fast alle Stellen verlangten neben IT-Kenntnissen Erfahrung mit maschinellem Lernen und KI.

Laut dem Branchenkenner Fuchs ist der Arbeitsmarkt in der IT und Tech-Branche derzeit zweigeteilt. Klassische IT-Stellen würden weniger nachgefragt. Dafür gebe es einen Boom bei KI-Jobs, bei denen die Gehälter derzeit stiegen. Die Zahl der Einstiegsstellen sinke, gesucht seien vor allem erfahrene Entwickler mit Industriewissen, die hochkomplexe Systeme verstehen und bauen könnten.

Fuchs sagt, viele Jobs würden derzeit unter der Hand oder via Personalvermittler vergeben. Die Firmen stellen höhere Anforderungen. «Im Jahr 2000 genügte es, HTML zu kennen. 2020 reichte es, mit Python zu programmieren. Heute muss man Sprachmodelle weiterentwickeln können und maschinelles Lernen verstehen.»

Es braucht ein Verständnis von Sicherheitsrisiken oder menschlichen Bedürfnissen

Berufseinsteiger sollten sich fragen, welche Fähigkeiten sie sich aneignen sollten. Laut Klaeui sind künftig Arbeitskräfte gefragt, die technisches Wissen mit sozialen Kompetenzen verbinden – also verstehen und entscheiden, was KI leisten soll. Und zugleich in der Lage sind, dies Mitarbeitern aus anderen Fachbereichen und Kunden zu erklären. Für Informatiker, die keine Stelle mehr finden, könnten sich Umschulungen und Weiterbildungen lohnen.

Fuchs sagt, klassische IT-Stelllen würden weniger nachgefragt, dafür seien Kandidaten gefragt, die sich auf Sprachmodelle in bestimmten Bereichen spezialisierten – und zusätzlich Wissen in Branchen wie Verteidigung, Pharma oder Versicherung mitbrächten. Denn die KI habe erst ein limitiertes Verständnis von unserer Welt.

Sie könne Sachverhalte falsch einschätzen, aufgrund der Trainingsdaten voreingenommen sein oder halluzinieren, also Inhalte erfinden. Sie verstehe weder die Bedeutung von Sicherheitsrisiken noch die Bedürfnisse von Kunden. Daher brauche es weiterhin erfahrene Menschen mit IT-Kenntnissen, die beispielsweise verstünden, wie eine logische und intuitive App aufgebaut sein soll – und gleichzeitig sicherstellen, dass sie sicher und datenschutzkonform ist.

Der Stellenmarkt in der IT-Branche befindet sich zwar im Umbruch. Doch die Schweiz hat möglicherweise auch einen Standortvorteil. Fuchs rechnet damit, dass sich der IT-Arbeitsmarkt ab 2026 wieder stärker beleben wird, weil ausländische Konzerne ihre Tech-Ansiedlungen in Zürich weiter ausbauen. Zudem wachse die Schweizer Startup-Szene.

Doch davon profitieren nicht alle. Den Job der gekündigten Datenanalystin Caterina Weber, die Bereinigung und Auswertung von Daten, soll bald ein zentrales maschinelles System vornehmen können. Die Entwicklung bereite ihr Sorgen, sagt sie. Aber sie sei auch zuversichtlich: Die Datenauswertung überprüfen und Entscheidungen treffen müssten schliesslich immer noch Menschen.

Ein Artikel aus dem «NZZ am Sonntag»

nzz.ch